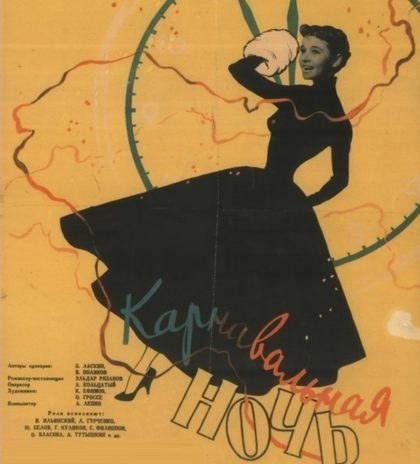

В 1956 году молодой Эльдар Рязанов, мечтавший снимать серьезную драму, вынужден работать над фильмом, который считал откровенно слабым. Но в итоге у режиссера получилась одна из лучших комедий отечественного кинематографа. Правда, тогда ни он, ни худсовет Мосфильма и предположить не могли, что эту киноленту зрители будут с удовольствием пересматривать в новогодние праздники в следующие 70 лет. Расскажем, как создавалась легендарная «Карнавальная ночь».

Рязанову не нравился сценарий. Что на свой риск придумал начинающий режиссер

Эльдар Рязанов с самого начала чувствовал: сценарий «Карнавальной ночи» ему не по душе. Он был слишком формальным, в нем не хватало живых характеров, а большинство сцен напоминали сухой перечень событий. Особенно бросалось в глаза, что кроме Огурцова никто из героев не был по-настоящему прописан — их поступки и диалоги приходилось буквально выдумывать на площадке.

Даже знаменитая сцена с песней «Пять минут» изначально выглядела в сценарии как короткая ремарка: «Леночка Крылова поет песню-приветствие». Рязанову приходилось на ходу придумывать, как сделать эти моменты яркими и запоминающимися. Он добавлял детали, искал новые решения: огромные часы на сцене, динамичный монтаж, неожиданные появления героев.

Чтобы скрыть сырость сценария, режиссер ускорял темп — сцены сокращались до минимума, а музыкальные номера следовали один за другим, не давая зрителю заскучать. Многие эпизоды, которые сегодня считаются классикой, появились благодаря его импровизации и смелости довериться интуиции.

Например, сцена с «хвостом» после титров, где Огурцов вновь появляется на экране, была придумана уже в процессе съемок. Так «Карнавальная ночь» обрела тот самый праздничный ритм, который сделал ее любимым фильмом миллионов.

Пробы Людмилы Гурченко: как «некрасивая» студентка стала лицом эпохи

Весной 1956 года 20-летняя Людмила Гурченко, студентка ВГИКа, впервые попала на пробы к Эльдару Рязанову. Она мечтала о роли, где можно петь, танцевать и играть на аккордеоне, — Леночка Крылова казалась идеальным шансом. Но всё пошло не так.

Оператор Эмиль Гулидов выбрал для неё неудачный свет и бесформенный костюм. На экране Гурченко выглядела «чудовищно некрасивой» — так позже признавался сам режиссёр. Её обвинили в излишней эмоциональности: «Слишком много кривлялась!» — и показали на дверь. Роль отдали Людмиле Касьяновой из самодеятельности, а Гурченко собрала вещи, чтобы уехать к родителям в Харьков.

Судьбу изменила случайная встреча в коридоре «Мосфильма». Директор студии Иван Пырьев, проходя мимо, разглядел в студентке ту самую Леночку. Он лично настоял на повторных пробах, сменил оператора и дал совет: «Не хлопочи лицом!»

На этот раз Гурченко сдержала эмоции — её естественность покорила комиссию.

Уже на съёмках выяснилось, что Рязанов не ошибся: её энергия и голос стали «двигателем» фильма.

Как искали идеального Огурцова: драма за кулисами кастинга

Выбор актёра на роль занудного бюрократа Серафима Огурцова едва не сорвал съёмки. Молодой режиссёр Эльдар Рязанов мечтал создать едкую сатиру на чиновников, но столкнулся с неожиданной проблемой: ни один из претендентов не подходил.

Анатолий Папанов, тогда начинающий артист, играл слишком гротескно — его Огурцов напоминал театрального злодея, а не реального человека.

Опытный Пётр Константинов, наоборот, делал персонаж мрачным и зловещим, что пугало даже съёмочную группу. Казалось, роль так и останется вакантной…

B вновь спасение пришло от худрука «Мосфильма». Пырьев настоял на кандидатуре Игоря Ильинского — звезды довоенного кино, который к середине 1950-х годов снимался уже не так часто. Сам актёр поначалу отказывался: боялся повторить роль бюрократа Бывалова из «Волги-Волги».

Но Рязанов уговорил его рискнуть. Вместе они придумали Огурцову фирменные жесты: нервное поправление галстука, паузы в речи с самодовольным прищуром. Ильинский добавил в роль абсурдную серьёзность — его герой свято верил в свою важность, что вызывало и смех, и лёгкое раздражение.

Интересно, что именно эта роль вернула 54-летнего актёра на большой экран. Зрители позже признавались: они ненавидели Огурцова, но обожали Ильинского.

Случайность, которая стала легендой: как Сергей Филиппов украсил фильм своей импровизацией

А дальше Рязанов искал актёра, который смог бы сыграть абсурд без переигрывания — лектора Никадилова. И тут режиссер вспомнил о Филиппове. К 1956 году Сергей Николаевич уже 20 лет создавал на экране ярких чудаков: то ефрейтора-недотепу, то напыщенного циркача.

Но роль лектора-халтурщика в «Карнавальной ночи» казалась рискованной даже для него. В сценарии персонаж почти не говорил — нужно было смешить зрителя мимикой и жестами.

Филиппов пришёл на съёмочную площадку без подготовки. Вместо заученного текста — импровизация. Он крутил глобус как мячик, строил серьёзное лицо, произнося бессмыслицу, а в сцене с «астрономическими наблюдениями» поставил на телескоп… самовар.

А на съемках самая смешная сцена родилась случайно. Когда Филиппов заблудился за ёлочными декорациями, он крикнул: «Люди, где вы? Ау-у!». Рязанов оставил этот дубль — и не прогадал.

Кстати, эта культовая фраза про жизнь на Марсе — тоже импровизация Филиппова.

Интересно, что изначально эпизод с лектором считали «проходным», но после импровизаций Филиппова его не только оставили — он стал культовым. Даже строгий худсовет «Мосфильма» хохотал до слёз. Так, без проб и сценария, родился образ, который зрители цитируют уже 70 лет.

Как «проходную» песенку про пять минут сделали культовой на долгие годы

Всё началось с простой реплики в сценарии: «Лена поёт песенку-приветствие». Но режиссёр Эльдар Рязанов мечтал сделать нечто большее — превратить финал в яркий музыкальный взрыв. Помог случай: во время обсуждения сценария глава «Мосфильма» Иван Пырьев неожиданно предложил: «Пусть героиня запоёт за пять минут до боя курантов!». Эта фраза стала ключом к созданию легендарного номера.

Композитор Анатолий Лепин, автор гимна Латвии, сочинил задорную мелодию с джазовыми нотками, а поэт Владимир Лившиц придумал текст-игру. Для молодой Людмилы Гурченко песня стала испытанием — съёмочная группа повторяла сцену десятки раз из-за строгого хронометража. Артистке приходилось не просто петь, но и синхронно двигаться под гигантским будильником, где на циферблате разместился целый оркестр.

Съёмки напоминали цирковой номер: ударник Борис Матвеев висел на тросе у «кнопки» будильника. Худсовет ворчал: «Пошлятина!», но зрители влюбились в этот номер с первого показа. Зато после премьеры песенка про пять минут стала кодом новогоднего настроения.

Как платья Леночки Крыловой стали модной бомбой

Людмила Гурченко не просто играла роль — она создавала образ. Студентка ВГИКа, еще не знавшая о будущей славе, лично дорабатывала костюмы для Леночки: перешивала платья из комиссионных магазинов, добавляла двойные банты на туфли и воротнички-«стоечки».

Её фиолетовое повседневное платье с белым воротником и клетчатый наряд с рукавами-фонариками выглядели так, будто сошли с парижских подиумов. Но секрет был в деталях: чтобы подчеркнуть «осиную» талию, Гурченко затягивали в корсет — с 68 см до 58. А еще гримеры едва приподняли кончик её носа незаметной специальной клейкой лентой — эта хитрость делала лицо героини ещё миловиднее.

«Было дискомфортно, но красиво», — позже признавалась актриса.

Зрительницы влюбились в модные наряды Леночки моментально. В кинотеатрах женщины срисовывали фасоны прямо во время сеансов, а после бежали в ателье.

Дефицитный атлас для черного платья с муфтой заменяли чем придется: шили из занавесок и старых платков. Белая муфта стала культовым аксессуаром — её мастерили даже из ваты и меха кролика. Прически «а ля Леночка» и утянутые талии превратились в манифест женственности, который бросил вызов серым будням.

На съемках фильма некоторые актрисы теряли сознание

Представьте: лето 1956 года, Москва изнывает от зноя, а в павильоне Центрального театра Советской армии температура зашкаливает за 50°C. Всё потому, что «Карнавальная ночь» стала первой советской комедией, снятой в цвете в помещении.

Техника тех лет требовала мощных ламп, которые превращали съёмочную площадку в сауну. Осветительные приборы, похожие на мини-солнце, не только «выжигали» кислород, но и плавили мишуру на декорациях. Актрисы в плотных костюмах падали в обморок. Грим стекал с лиц, как воск со свечи, поэтому съёмочная группа делала перерывы каждые 20 минут.

Но главной проблемой стал финальный концерт: на столах лежали настоящие продукты, которые за сутки начинали тухнуть, распространяя зловоние. Пришлось срочно менять их на муляжи.

«Карнавальную ночь» спасли от забвения

Половина съемок позади, бюджет превышен на 40%, а на столе у режиссера — вердикт худсовета: «чудовищная пошлость». Авторитетные кинематографисты в один голос твердили, что фильм провалится. Сюжет казался им слишком легкомысленным — вместо глубокой драмы Рязанов снимал «эстрадное обозрение» с танцами и шутками. Особенно возмущались финальным номером Людмилы Гурченко: ее танец сочли «несоветским».

Но главной проблемой называли саму съемочную группу. Молодой режиссер не мог контролировать опытных актеров: оператор самовольно запускал камеру, а Игорь Ильинский, звезда немого кино, поначалу снисходительно относился к указаниям Рязанова. Ситуацию спасло неожиданное решение директора «Мосфильма» Ивана Пырьева.

Вместо того чтобы закрыть проект, он показал материал Михаилу Ромму — мэтру, чье слово значило больше любого худсовета. Тот, едва сдерживая смех, заявил:

«Такого я не видел со времен Чаплина!»

Премьера прошла тихо — без афиш и рекламы. Но уже на следующий день у кинотеатров выстроились очереди. Зрители смеялись до слез над бюрократом Огурцовым, аплодировали Гурченко и пересматривали фильм по пять раз.

За три дня до Нового года билеты стали дефицитом, а к концу проката ленту посмотрели 50 миллионов человек. Критики, называвшие комедию «бездарной», разводили руками: народный успех оказался сильнее любых вердиктов.

Так «Карнавальная ночь» не просто выжила — она стала символом эпохи, доказав, что настоящее кино рождается не в кабинетах худсовета, а в сердцах зрителей.