Мало кто догадывается, какие удивительные истории скрываются за звучными именами советских знаменитостей. В эпоху, когда большинство родителей называли своих детей стандартно, некоторые все же решались на смелые эксперименты. Например, Ролана Быкова назвали в честь одного французского писателя. Спартака Мишулина — в честь гладиатора. Вот 10 известных в СССР мужчин, у которых редкие и красивые имена.

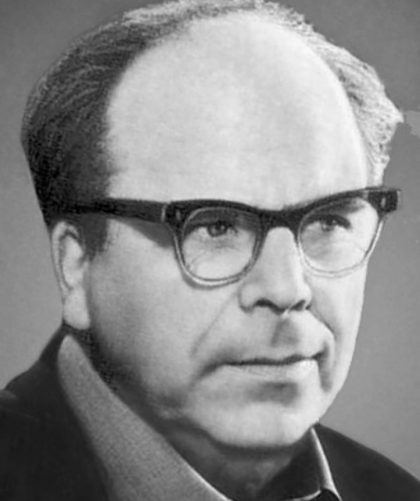

Спартака Мишулина назвали в честь гладиатора из легенд

Спартак Мишулин получил своё необычное имя благодаря дяде — профессору-историку, вдохновлённому легендой о гладиаторе-бунтаре. Имя греческого происхождения, означающее «житель Спарты», стало его визитной карточкой. Оно звучало как вызов: резкое, яркое, запоминающееся, словно искра.

В театре и кино имя работало на образ. Когда Мишулин 30 лет играл харизматичного Карлсона, а позже пана Директора в «Кабачке „13 стульев“», редкое имя усиливало его узнаваемость. Зрители мгновенно запоминали: «Спартак — это тот самый!»

Но были и парадоксы. Имя вызывало ожидания бунтарского характера, хотя сам актер шутил, что «революционером не стал». Из-за экзотического звучания рождались мифы: кто-то считал его испанцем, другие — цыганским бароном.

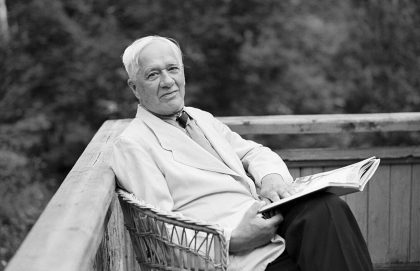

Чуковский придумал себе чудной псевдоним и прославился под ним

Юный Николай Корнейчуков, внебрачный сын одесской прачки Екатерины Корнейчуковой и студента Эммануила Левенсона, в 18 лет решил стать журналистом. Но вместо скучного имени он придумал яркий псевдоним — Корней Чуковский. Взял часть своей фамилии, превратил в имя, а остальное стилизовал «под поляка». Так родился будущий классик детской литературы.

Имя Корней звучит необычно и мощно и может быть связано с кельтским словом, означающим «корень» или «источник». Чуковский узаконил имя, придуманное для карьеры. Его дети получили отчества «Корнеевич» и «Корнеевна» — чиновники только чесали затылки.

Сначала имя скорее создавало проблемы, чем помогало: до революции в документах путались отчества (то Васильевич, то Эммануилович), что приводило к задержаниям. Зато позже псевдоним помог стереть прошлое. Чуковский построил образ «доброго волшебника», а редкое имя сделало его узнаваемым.

Авангарда Леонтьева дразнили в школе из-за «странного имени»

В 1947 году семья Леонтьевых дала сыну необычное имя Авангард, которого через несколько десятилетий узнал весь СССР. Имя актера — не псевдоним, а официальный выбор в паспорте. Родители увековечили память старшего брата, погибшего на Курской дуге в 19 лет. Вдохновленные духом эпохи, они видели в слове «авангард» (от франц. передовой отряд) символ прогресса и смелости, надеясь, что сын пронесет эти качества через жизнь.

Детство с таким именем было непростым: сверстники дразнили «Вангардычем». Но в театре уникальность стала преимуществом — коллег поражало сочетание звучного имени с талантом. Сам актер отмечал, что имя «обязывало быть первым».

Курьёзы преследовали Авангарда десятилетиями. На гастролях во Франции коллеги сокращали «Авангард» до «Авана», а советские чиновники упорно добавляли в документах буквы «ий», считая оригинальное имя ошибкой.

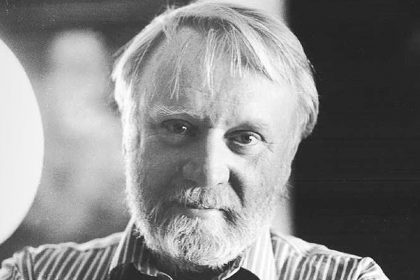

Ролана Быкова должны были назвать другим именем — тоже «несоветским»

Легенда советского кино Ролан Быков получил редкое имя из-за литературной ошибки. Мама Ольга, поклонница французского писателя Ромена Роллана, перепутала его имя и фамилию. Вместо Ромена новорождённого назвали Роланом — в честь ошибочно принятой фамилии. Значение имени идеально отразило его судьбу: древнегерманские корни Hrōð (слава) и land (земля) переводятся как «прославивший свою землю».

Но путаница на этом не закончилась. При оформлении паспорта милиционер записал его как Роланд Анатольевич вместо Ролан Антонович, а дату рождения 12 октября превратил в 12 ноября.

Нестандартное для советской эпохи имя и внешность (рост 158 см) сначала мешали: в 1947 году театральные вузы отвергали его из-за «неформатности». Но со временем редкое имя стало преимуществом. Оно идеально подошло для эксцентричных ролей вроде Бармалея в «Айболите-66» или Кота Базилио в «Приключениях Буратино». В итоге имя, данное случайно, стало символом его легендарности — словно предопределяя славу.

Альберт (Олег) Борисов: имя с королевскими корнями

Его имя звучало как мелодия из другого времени — Альберт. Мама будущего актёра, Надежда Андреевна, выбрала его не случайно. Вдохновлённая визитом бельгийского принца Альберта в Москву, она дала сыну имя, которое в СССР 1920-х казалось экзотикой. Оно несло древнегерманские корни: adal (благородный) и beraht (блистательный) — будто предсказывая его аристократическую харизму на экране.

Но жизнь с таким именем превратилась в квест. В семье мальчика звали Аликом, а в театре — Олегом, что создало путаницу на десятилетия. Документы упорно называли его Альбертом, а коллеги и зрители знали как Олега. Эта двойственность порождала курьёзы: при получении госнаград чиновники требовали доказательств, что Альберт и Олег — один человек. На гастролях в Польше пограничники едва не развернули труппу из-за «несоответствия» в визах.

Имя композитора Кима Брейтбурга — коммунистическая аббревиатура

История имени Кима Брейтбурга началась с того, что дед назвал его Кимолом — в честь погибшего до войны дяди. Это была аббревиатура от «Коммунистический интернационал молодёжи» — типично для СССР 1930-х, где имена часто создавали из идеологических лозунгов. Позже музыкант сократил его до Кима, потому что полный вариант казался слишком громоздким. Хотя в мире это имя ассоциируется с корейской культурой, для Брейтбурга оно стало связью с памятью о близких.

Сочетание «идеологического» имени с немецко-еврейской фамилией Брейтбург сначала вызывало недоумение. Чиновники от культуры советовали Киму сменить её, но он отказался. Со временем экзотичность сработала на руку: имя стало визитной карточкой, а фамилия добавляла харизматичности.

На международных гастролях имя Ким вызывало ассоциации с корейскими лидерами, а однажды администратор филармонии едва не сорвал контракт, перепутав фамилию. Когда Брейтбург писал песню для «Евровидения-2008» (Peace Will Come для Дианы Гурцкой), организаторы потребовали доказательств, что Ким — его реальное имя. Сегодня оно звучит как фирменный знак — необычное, но ставшее частью его легенды.

Почему автор сказки о старике Хоттабыче сохранил свое «несоветское» имя

Лазарь Лагин, создатель любимого поколениями «Старика Хоттабыча», носил имя, которое в СССР казалось экзотикой. Его назвали в честь деда — по еврейской традиции. Лазарь (с древнееврейского «Бог помог») отсылал к библейскому чуду воскрешения. Мало кто знает, но в ранних черновиках Хоттабыч сравнивал себя с Лазарем. Однако цензура эти строки вырезала.

В 1938-м, когда Лагина разыскивали после ареста редактора, друзья смеялись: «Лазаря снова воскресили» — его спас Александр Фадеев, отправив на Шпицберген. А в Севастополе он чудом уцелел под бомбами — моряки тут же окрестили это «чудом Лазаря».

Почему писатель не сменил имя? В эпоху, когда евреи массово брали русские имена, Лагин сознательно сохранил «Лазарь». Для него это был якорь памяти: связь с семьей и традициями. Псевдоним «Лагин» (от Лазарь Гинзбург) стал ширмой для фамилии, но имя осталось неприкосновенным.

Кир Булычёв: имя как семейный шифр

Кир Булычев — творческий псевдоним, а настоящее имя писателя — Игорь Можейко. Псевдоним родился из любви к семье: «Кир» — от имени жены Киры Сошинской, а «Булычёв» — девичья фамилия его матери. Для СССР такой выбор был нетипичен: большинство писателей брали абстрактные псевдонимы (вроде Максима Горького), а Булычёв превратил имя в личный памятник близким.

Имя «Кир» звучало экзотично. В советской реальности это вызывало курьёзы: редакторы, слыша «Кир» по телефону, часто принимали автора за женщину. А главная путаница случилась позже. 17 лет Булычёв скрывал двойную жизнь: днём он был учёным-востоковедом, а ночью — автором фантастики. Когда в 1982 году ему вручили Государственную премию СССР за сценарии «Гостьи из будущего» и «Через тернии к звёздам», газета «Правда» раскрыла настоящую фамилию. Коллеги в Институте востоковедения были шокированы: серьезный историк писал «серьезные» книги про Алису Селезнёву.

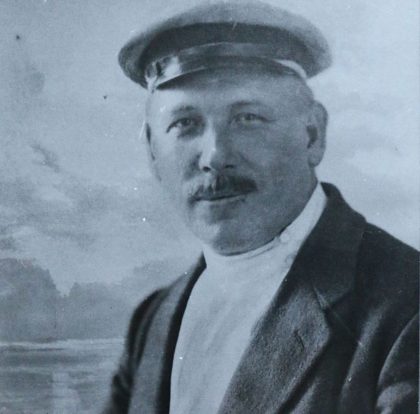

Даже в начале 19 века имя Демьяна Бедного встречалось весьма редко

За этим колоритным псевдонимом скрывался Ефим Придворов — сын крестьянина из Херсонской губернии. В 1911 году он выбрал имя «Демьян Бедный», опубликовав стихотворение «О Демьяне Бедном, мужике вредном». Это был не просто творческий псевдоним: «Демьян» — народная форма греческого имени Дамиан (значение — «посвящённый богине плодородия»), а «Бедный» отсылало к крестьянскому происхождению. Для СССР 1920-х такое имя было нетипично — оно звучало просторечно и контрастировало с церковными традициями, что идеально соответствовало образу «поэта из народа».

Имя стало его визитной карточкой: книги расходились тиражами свыше 2 млн экземпляров, а стихи знала вся страна. Но парадокс в том, что «бедность» оказалась лишь образом. Поэт жил в кремлёвской квартире, имел личный автомобиль и дачу, из-за чего Сергей Есенин иронично называл его «Ефим Лакеевич Придворов». А в 1941 году, после опалы, ему пришлось сменить псевдоним на «Д. Боевой» — лишь так его стихи печатали в военное время.

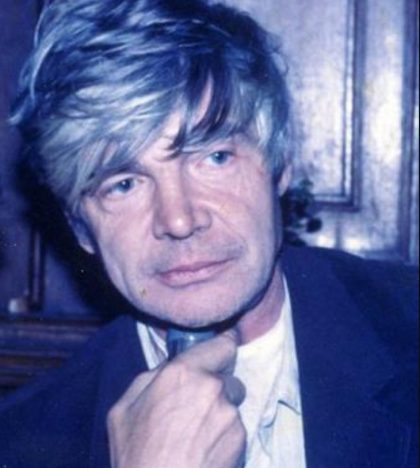

Венедикт Ерофеев: имя как манифест

В октябре 1938 года в мурманском поселке Нива-3 родился, которого назвали Венедиктом. В переводе с латинского оно означает «благословенный». Для эпохи, когда церковь была под запретом, это звучало как вызов.

«Благословенный» Ерофеев прославился как бунтарь-антисоветчик, автор запрещенной поэмы «Москва — Петушки». Имя мешало: при восстановлении паспорта в 1975 году чиновники требовали доказательств его существования.

Но именно редкость имени сделала его брендом. Рукописи в самиздате подписывали «от Венедикта» — и все понимали: это Ерофеев.