Порой за громкими именами знаменитостей скрываются скромные, часто случайные и почти забытые дебюты. Иннокентий Смоктуновский ночевал в театральной каморке, не подозревая, что скоро его заметит знаменитый кинорежиссер. Юрий Сенкевич впервые пришел в «Клуб путешественников» вовсе не в качестве ведущего. Расскажем про 8 первых появлений советских известных мужчин, которые мало кто знает.

Неприметный кинодебют Иннокентия Смоктуновского: минута, изменившая всё

1956 год, Москва. 31-летний Иннокентий Смоктуновский, переживший войну, плен и годы безвестности в провинциальных театрах, едва сводит концы с концами. Он работает статистом в Театре Ленинского комсомола, ночует в театральной коморке у коллег. Никто не подозревает, что через несколько месяцев его ждёт кинодебют, который станет первым шагом к легендарной карьере.

Режиссёр Михаил Ромм замечает его случайно во время репетиции. Несмотря на возражения ассистентов («малоопытен!»), Ромм настоял:

«Прекратите мышиную возню! Он талантлив!»

Так Смоктуновский попал в фильм «Убийство на улице Данте» (1956). Его роль — молодой сторонник нацистов. Всего 45 секунд экранного времени, без слов, лишь выразительный взгляд и напряжённая пластика. Сцену переснимали 15 раз — актёр волновался, но Ромм терпеливо направлял его.

Этот эпизод не принёс мгновенной славы. После дебюта Смоктуновский ещё год снимался в эпизодах («Солдаты», «Ночной гость»). Перелом наступил через 8 лет: в 1964-м он сыграл Гамлета у Григория Козинцева. Фильм получил «Серебряного льва» в Венеции, а актёр — Ленинскую премию. Критики назвали его работу революционной: аристократизм, ирония и трагедия слились в одном образе. После этого Смоктуновский стал символом интеллектуального кино: Юрий Деточкин в «Берегись автомобиля» (1966), Чайковский (1969), царь Фёдор в Малом театре (1971).

Его путь длился 38 лет: от безвестного статиста до народного артиста СССР. Он доказал: даже минута на экране может стать началом гения.

Легенда КВН Александр Масляков попал в телевизор еще студентом

В 1964 году 22-летний студент Московского института инженеров транспорта Александр Масляков неожиданно оказался на телевидении, став соведущим легендарной программы КВН. Его друг Павел Кантор, капитан команды МИИТ, отказался от роли ведущего и предложил вместо себя Маслякова.

«Паша налетел на меня в аудитории и сказал: „Давай ты будешь одним из пяти!“ Я покорно согласился», — вспоминал он позднее.

Режиссёр Белла Сергеева сначала сомневалась: «Невзрачный, волосёнки торчат». Но после пробы утвердила его. Скромный студент стал лицом программы вместе со Светланой Жильцовой, совмещая съемки с учебой на 4-м курсе. Так Масляков открывая новую страницу в истории советского телевидения.

Первый эфир принес ему мгновенную знаваемостьу: он вспоминал, как прохожие здоровались с ним на улице, а мама удивлённо спрашивала: «Откуда тебя все знают?». На что он шутливо отвечал: «Мам, у них тоже есть телевизор». Прямые эфиры были напряжёнными — шутки цензурировали мгновенно, а ошибки исправить было нельзя, что добавляло адреналина и накаляло атмосферу.

Путь от дебюта до легенды занял десятилетия. После закрытия КВН в 1971 году Масляков вёл проекты «Алло, мы ищем таланты!», «А ну-ка, девушки!» и даже первый выпуск «Что? Где? Когда?». В 1986 году он возродил КВН, создал лиги по всему миру и продюсерский центр «АМиК», ведя программу 36 лет и сделав её культурным феноменом. В 2022 году передал эстафету сыну, завершив эпоху, длившуюся почти шесть десятилетий.

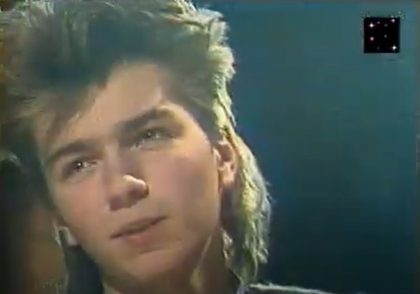

Дмитрий Маликов: забытый дебют длинноволосого подростка

Летом 1986 года зрители программы «Шире круг» впервые увидели 16-летнего Дмитрия Маликова с гитарой. Он исполнил песню «Я пишу картину» — трогательный дебют, о котором сегодня мало кто вспомнит. Путь на сцену начался раньше: уже в 14 лет он играл на клавишных в ансамбле отца «Самоцветы», а его песни пела Лариса Долина. Этот опыт и открыл двери телевидения.

Хотя сам Маликов позже называл стартом карьеры 1988 год, именно телеэфир 1986-го стал первой ступенью. А настоящая слава пришла к нему через два года. В июне 1988-го на празднике «Московского комсомольца» он спел «Лунный сон» и «Ты моей никогда не будешь». Песни мгновенно взлетели на вершину хит-парадов СССР и сделали 18-летнего юношу звездой.

Его путь — это череда ярких этапов. После дебютной роли в фильме «Увидеть Париж и умереть» (1992) были сольные концерты в «Олимпийском», 10 «Золотых граммофонов» за хиты вроде «С чистого листа», проект «PianomaniЯ» с симфоническими оркестрами. Сейчас 55-летний артист все так же активен и сохраняет за собой статус одного из самых востребованных музыкантов.

Первый эфир Юрия Сенкевича: как врач стал феноменом советского телевидения

Путь Юрия Сенкевича на телеэкране начался с чистого случая. В 1973 году 36-летний врач-физиолог, только что вернувшийся из легендарной экспедиции Тура Хейердала на папирусной лодке «Ра», пришёл в «Клуб путешественников» как гость.

Загорелый, без галстука, с живыми историями об Атлантике, он резко выделялся на фоне прежних академичных ведущих. Зрители, привыкшие к сухим лекциям, забросали редакцию письмами: «Оставьте его!». Решающую роль сыграла его харизма — открытая улыбка и искренняя страсть к приключениям.

В тот момент Сенкевич работал заведующим отделом в Институте медико-биологических проблем. Он изучал экстремальную физиологию для космических программ, а телевидение вообще не входило в его планы. Но когда профессор Андрей Банников (временный ведущий после смерти основателя программы Владимира Шнейдерова) ушёл в отпуск, Сенкевича пригласили «подменить» на месяц. Этот месяц растянулся на 30 лет.

Он перевернул программу с ног на голову. Вместо монотонных рассказов — эмоциональные репортажи «из песков Сахары» или с Эвереста. Вместо студийных стен — экспедиционные съёмки. Он ввёл рубрики вроде «Походной кухни» и приглашал легенд: Кусто, Хейердала, Конюхова.

За три десятилетия Сенкевич превратил «Клуб» в культовый проект: 2000+ выпусков, Книга рекордов Гиннесса, «ТЭФИ». Он побывал в 125 странах, сохраняя любовь зрителей даже после распада СССР. Его последний эфир вышел за 9 дней до смерти в 2003 году. Программу закрыли — без Сенкевича продолжение казалось немыслимым.

Как одна песня в телеэфире сделала Игоря Николаева звездой

Мало кто помнит, что первый раз Игорь Николаев появился на экране весьма скромно — в ролике на песню «Старая мельница» для «Утренней почты» весной 1986-го. Клип показали в выпуске № 84, и уже на следующий день певец заметил: люди на улице стали узнавать его.

Но настоящим сюрпризом стало живое выступление осенью того же года. 24 октября, в день 75-летия Аркадия Райкина, Николаев спел «День рождения» в прямом эфире «Что? Где? Когда?». Пока юбиляр угощал знатоков арбузом и шутил про «прелести прямого эфира», Игорь создал трогательный момент — песня звучала фоном к этому камерному празднику.

На тот момент ему было всего 26 лет, но за плечами уже были серьёзные победы: хиты «Айсберг» и «Паромщик», а также «Комарово» в исполнении Игоря Скляра. Обе композиции стали лауреатами «Песни года-1985», сделав Николаева одним из самых востребованных композиторов СССР.

Как певец он подарил эстраде «Малиновое вино», выпустил 23 альбома и создал легендарный дуэт с Наташей Королёвой. Как композитор — писал для Филиппа Киркорова, Ирины Аллегровой, сотрудничал с Roxette (вел церемонию Grammis в 1988-м) и Синди Лопер, а в 2019 году получил звание Народного артиста России.

Кинокарьера Никиты Михалкова началась еще в школьные годы

Многие уверены, что звездный путь Никиты Михалкова стартовал с трогательной роли в фильме «Я шагаю по Москве», где он лихо пел под дождём. Но это не так.

На самом деле настоящий дебют случился за три года до съемок у Георгия Данелия. В 1960-м 15-летний Никита появился в драме «Тучи над Борском».

Юный актер сыграл школьника Петю, который в антирелигиозной сценке пародировал православного священника. Эпизод был частью советской пропаганды. Позже режиссер называл свои ранние годы «счастливым свободным полётом».

С той скромной роли началась легендарная карьера. После армии Михалков не только снимался у Рязанова («Вокзал для двоих») и Кончаловского («Сибириада»), но и стал прославленным режиссером. Его «Утомлённые солнцем» покорили Канны и получили «Оскар», а «Сибирский цирюльник» и «12» вошли в золотой фонд российского кино. Сегодня он — глава Союза кинематографистов и обладатель звания Героя Труда.

В своей первой роли Роман Мадянов сыграл деревенского мальчишку

Мадянову было всего 11 лет, когда он появился на экране в комедии «Анискин и Фантомас» (1973). Его персонаж — деревенский мальчишка Ромка — казался незначительным: появился всего в паре эпизодов, включая сцену с легендарным Михаилом Жаровым. Но для юного актера это стало школой профессии.

Попал он туда благодаря отцу, телевизионному редактору, который брал сына на съемочные площадки. Там Роману улыбнулся случай: ассистентка режиссера заметила его и пригласила на пробы. Сам Мадянов позже тепло вспоминал Жарова:

«Михаил Иванович мог сесть со мной поговорить, помочь справиться с волнением. Однажды он просто предложил: „Ромик, давай сыграем сцену вместе“ — и так я получил роль».

А первая слава пришла к Роману в том же 1973 году — но не из-за «Анискина», а благодаря роли Гекльберри Финна в «Совсем пропащем» Георгия Данелия. Его озорной, естественный герой покорил зрителей СССР, а фильм стал классикой. После этого Мадянов снялся еще в десятке картин, но в 16 лет взял паузу: окончил ГИТИС, отслужил в армии и вернулся в кино лишь в 1989-м.

Его путь — история превращения из «мальчика с удачей» в актера-легенду. В 1990-х он блистал в «Солдатах» (замполит Колобков) и «Убойной силе», а позже получил пять «Ник» и два «Золотых орла» — за роли в «12» и «Левиафане».

В СССР в голос Ободзинского влюбились еще до его первого появления на ТВ

1968 год, эфир «Голубого огонька» по случаю Дня милиции. Молодой певец из Одессы Валерий Ободзинский исполняет итальянскую песню «Дремлет море» (русскую версию хита «Marina»). Это не просто дебют — это взлёт. Успех свалился на него как снег на голову. Уже через год его первый миньон с этой песней разойдется тиражом 13 млн экземпляров. Концерты Ободзинского шли с аншлагами, а билеты перепродавали вдесятеро дороже.

Но чиновникам не понравилось, как Валерий поёт. Его голос называли «несоветским» — слишком чувственным, с хрипотцой и «стенами». В 1970 году председатель Гостелерадио СССР Сергей Лапин, известный своими антисемитскими взглядами, ошибочно записал Ободзинского в «евреи» и внёс в чёрный список. Формально придрались к строчке из «Восточной песни»: «После буквы Л» — усмотрели намёк на Ленина. К 1975 году его полностью запретили на ТВ и радио, вырезали из эфиров, а концерты отменяли.

Звездой Валерий стал ещё до теледебюта. В 1968 году он спел «Восточную песню» Тухманова в радиопередаче «С добрым утром!». Утром прозвучал эфир, а вечером билеты на его концерты уже невозможно было достать. Эта композиция сделала его главным голосом СССР.

Путь Ободзинского — история взлёта и падения. После запрета со стороны властей он работал сторожем на фабрике. В 1990-х попытался вернуться: записал альбом песен Вертинского, дал концерт в «России» при аншлаге. Публика плакала, услышав его чистый, не тронутый годами голос. Но 26 апреля 1997 года сердце певца остановилось. Он ушёл, оставив после себя легенду о «запрещённом голосе СССР».