В истории нашего кино есть особая страница — ее написали актеры, которые прошли Великую Отечественную. Многие из них долго скрывали свои боевые заслуги, не считая уместным говорить о личном героизме. Их награды оставались в шкатулках, пока случай не раскрывал ту другую, героическую сторону биографий. От артиллеристов и разведчиков до командиров минометных расчетов — каждый из них прошел свой путь. Расскажем про 7 любимых советских актеров с военным прошлым.

Фронтовая жизнь «короля эпизода» Алексея Смирнова, которую он не афишировал

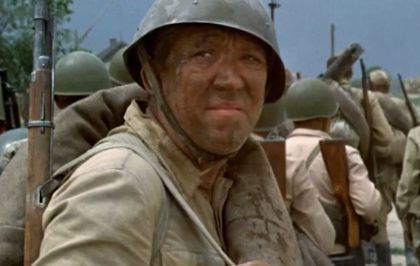

Забавного и обаятельного тунеядца Федю из «Операции Ы» до сих пор помнят миллионы зрителей. Но не все знают, что за амплуа комедианта скрывался настоящий герой. В 1941–1945 годах Алексей Смирнов прошел путь от рядового до лейтенанта, получив 11 боевых наград, включая ордена Славы II и III степени.

В его боевой биографии — настоящие подвиги. Однажды он с тремя товарищами одолел отряд из 16 немцев, а в другой раз лично взял в плен семерых противников. А еще Смирнов переправил миномет вплавь через Одер и уничтожил два пулеметных расчета, что позволило нашим бойцам укрепить позиции.

Удивительно, но актер никогда не рассказывал о своем героическом прошлом. Коллеги узнали о нем случайно в 1954 году, когда Смирнов по-военному приветствовал маршала Жукова во время встречи.

Этот опыт помог ему создать пронзительный образ механика Макарыча в фильме «В бой идут одни „старики“». Когда руководство Госкино протестовало: «Это же Федя, все будут смеяться», режиссер Быков настоял на своем.

Смирнов даже добавил в фильм эпизод, которого не было в сценарии — когда Макарыч тайком крестит взлетающий самолет. Так реальный опыт превратился в одну из самых трогательных сцен советского кинематографа.

«Неизвестные» медали Иннокентия Смоктуновского: почему фронтовые награды актера переданы в музей

В 18 лет будущий актер оказался на передовой — без офицерского звания, с винтовкой в руках. Его путь начался с Курской дуги, где он, рискуя жизнью, доставлял донесения через линию огня. Позже, преодолевая реку под обстрелом, он спас ценные документы, за что спустя полвека получил медаль «За отвагу» прямо на сцене МХАТа.

«Под шквальным огнем противника я доставлял боевые поручения через Днепр в штаб. Каждый шаг по воде казался вечностью», — вспоминал актер в 1980-х.

Но самая невероятная история случилась зимой 1943-го: попав в окружение, он месяц скрывался у украинской семьи, которая, рискуя собой, спасла ему жизнь. После ВОВ Смоктуновский десятилетиями помогал этим людям, отправляя посылки и письма.

Этот внутренний стержень позже проявился в кино. Две военные роли в его фильмографии — лейтенант Фарбер («Солдаты») и военврач («Они сражались за Родину») — стали эталоном достоверности. Смоктуновский точно знал, как носить обмундирование, прятаться от обстрела, передавать эмоции человека на грани.

При этом актер избегал батальных сцен. «Играю настоящее», — писал он жене о роли Фарбера. Возможно, именно фронтовая закалка помогла ему создать образы, где за внешней хрупкостью скрывалась стальная воля.

Медали, которые он получил за подвиги, оказались «невидимыми» для зрителей. Их передали в Музей Победы, как напоминание о том, что истинное мужество часто остается за кадром.

Медали вместо грима: как военная выправка Никулина помогла ему в кино

Юрий Никулин встретил совершеннолетие в зенитно-артиллерийском полку под Ленинградом, где за защиту города получил первую награду — медаль «За оборону Ленинграда». Вместо сцены были окопы, а вместо аплодисментов — грохот орудий. Но даже здесь будущий артист находил место творчеству: однажды, получив задание доставить инструменты, он с серьёзным видом вытащил из сапога ложку — бойцы смеялись до слёз.

Вместо ожидаемой демобилизации весной 1941 года его ждали новые задания. Бок о бок с товарищами он корректировал огонь батарей, за что получил медаль «За отвагу», а позже — орден Отечественной войны II степени.

Между дежурствами Никулин рисовал карикатуры, разыгрывал сослуживцев в трофейном обмундировании и даже организовал фронтовой театр в Латвии. Именно там родилась его знаменитая реприза с кувалдой. На вопрос «Что делаешь?» он мрачно отвечал: «Расщепляю атом» — зал взрывался хохотом.

После возвращения в мирную жизнь эти импровизации стали основой кинематографического стиля. В фильме «Они сражались за Родину» режиссер специально запретил ему грим — морщины и взгляд, отточенные годами службы, говорили сами за себя. Медаль «За победу над Германией» на его парадном кителе напоминала о пройденном пути.

Армия подарила Никулину главное — умение видеть жизнь через призму иронии, даже когда за спиной грохотали орудия.

Анатолий Папанов прошел путь от зенитчика до легенды экрана

Его знали как мастера комедийных ролей, но мало кто догадывался, что за этой улыбкой была тяжелая история. В 1941-м 19-летний Толя, только начавший карьеру токаря, сменил рабочую форму на гимнастерку. Командовал взводом зенитчиков — вчерашние школьники учились стрелять по самолетам, а по вечерам смешили друг друга пародиями на командиров. Этот юмор стал их щитом от суровых реалий.

«Я видел, как люди возвращались из боя совершенно неузнаваемыми. Видел, как седели за одну ночь. Раньше я думал, что это просто литературный прием, оказалось — нет», — говорил актер.

Спустя годы Папанов признавался: именно фронтовая жизнь научила его ценить каждую секунду тишины. После возвращения с передовой он долго отказывался от роли генерала Серпилина в «Живых и мертвых» — казалось, ему не справиться с образом сурового командира. Но автор романа Константин Симонов настоял: «Он знает все это изнутри». Съёмочная группа замерла, когда Папанов впервые вошел в кадр — в его взгляде читалась та самая «окопная правда», которую не сыграть без личного опыта.

А спустя годы актер сыграл скромного бухгалтера Дубинского, который тоже когда-то защищал свою страну. Сцена, где у Папанова слёзы текли по щекам, до сих пор заставляет плакать даже мужчин.

Награды Папанова — ордена Отечественной войны и Красной Звезды — редко мелькали в прессе. Он предпочитал говорить о другом: как в госпитале после тяжелых дней организовал концертную бригаду, где бойцы читали стихи и пели. Возможно, именно там родился тот особый «папановский» тембр, позже покоривший миллионы зрителей.

Как фронтовой опыт сказался на одной из лучших ролей Михаила Пуговкина

В июле 1941-го 17-летний Михаил, только что завершивший съемки в «Деле Артамоновых», прибавил себе год и ушел добровольцем на фронт. Сначала он возводил укрепления под Москвой, а позже служил в разведке в составе стрелкового полка. Солдаты звали его «Артистом» не только за довоенные роли: в перерывах между боями Михаил пародировал противника, поднимая настроение бойцам.

Судьба словно проверяла его на прочность. В одном из первых сражений новобранцы чудом уцелели после авиаудара.

«Вместе с такими, как я, безусыми мальчишками, принял свой первый бой. А одеты все были в летние брюки, футболки, парусиновые тапочки», — так вспоминал Пуговкин события на Смоленщине

.

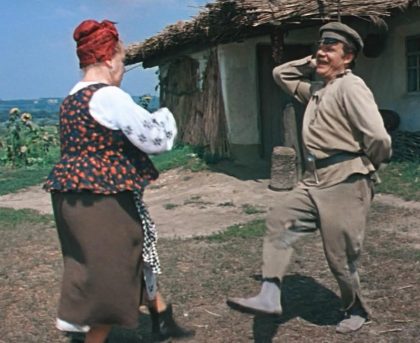

Позже, получив тяжелое ранение, Пуговкин оказался перед выбором: потерять ногу или рискнуть. «Я же артист!» — убедил он хирурга, и тот, вопреки протоколам, спас ногу, используя нестандартные методы. Однако ранение почти всю жизнь напоминало о себе. Из-за него в фильме «Свадьба в Малиновке» Яшка танцует без обуви — жесткие сапоги слишком давили актеру. Во время съемок очередного дубля актер снял их, хотя сценарий этого не подразумевал.

Орден Отечественной войны II степени и медаль «За победу над Германией» нашли его спустя десятилетия — в 1985 и 2004 годах.

Владимир Этуш воодушевлял солдат, а потом — и миллионы зрителей

В 19 лет, имея бронь как студент театрального, Владимир добровольно ушел на фронт. Его отправили на курсы военных переводчиков в Ставрополе-на-Волге, где всего за четыре месяца он освоил немецкий.

Летом 1942 года лейтенанта Этуша назначили комендантом стратегического моста через Дон под Ростовом. Под непрерывными авиаударами он сутками регулировал отступление наших войск, сохраняя порядок в кромешном хаосе. Позже, в горах Кавказа, его подразделение неделями шло по узким карнизам — днем палило солнце, ночью замерзала вода в флягах.

«Главное ощущение тогда — нестерпимая, свинцовая, постоянная усталость. Мы никогда не бывали сытыми и никогда не бывали выспавшимися», — вспоминал актер свое прошлое.

Переломный момент наступил в сентябре 1943-го. Во время боев за Донбасс Владимир повел роту в атаку, ликвидировав 30 солдат противника и захватив пулемет. Орден Красной Звезды ему вручили прямо во время атаки. Командир полка, бежал рядом и прокричал: «Держи, пока тебя или меня не стало!». А после этих слов сунул коробочку с наградой.

После тяжелого ранения в 1943-м Этуш вернулся в театр с инвалидностью, но фронтовая закалка осталась с ним навсегда. В наградных документах писали: «Бесстрашно воодушевлял бойцов». Эти же качества позже сделали его легендой сцены — умение вести за собой, превращать напряжение в энергию.

Георгий Юматов получил редкую награду за подвиги

В 16 лет он стоял на палубе торпедного катера, а в 19 — уже демобилизовался с осколками в теле и медалями на груди. Георгий Юматов, будущая звезда советского кино, провел молодость на боевых кораблях.

Юнгой он попал в экипаж «Отважного», где научился не только управлять судном, но и выживать под обстрелами. За три года службы его катер трижды тонул, а сам Георгий чудом избежал гибели. Однажды спасенная им собака неожиданно «ответила взаимностью» — когда пес прыгнул за борт, актер бросился его вытаскивать, а в этот момент в корабль попал снаряд.

Его смелость отметили редкой для рядового состава медалью Ушакова — молодой моряк лично подавил три вражеские огневые точки во время операции на Дунае. Но вместо рассказов о подвигах Юматов позже шутил: «Орден Красной Звезды мне не дали — поругался с офицером после пары стопок».

Эти истории стали частью его легенды, как и шрамы, которые он не скрывал на съёмочной площадке. В «Офицерах» его генерал Трофимов носил настоящий след от осколка — режиссёр специально вписал его в образ.

Опыт моряка превратил Юматова в уникального актера. В исторических лентах он без дублеров управлялся с трюками. В драмах показывал не пафос, а подлинную усталость человека, который прошел через испытания.