1960-е стали глотком свежего воздуха и для нашего кино. В то десятилетие на экраны вышли много фильмов о любви — об этом чувстве наконец было не стыдно говорить. Конечно, мы все помним «Девчата», «Три тополя на Плющихе», «Анна Каренина». Но эпоха Оттепели подарила нам и другие удивительные картины об этом чувстве, которые зрители высоко оценили. Вот 8 фильмов тех лет о любви, за которые даже сегодня берет гордость.

«Каждый вечер в одиннадцать». Как фильм вдохновил советских романтиков на знакомства по телефону

Снятый Самсоном Самсоновым фильм стал эталоном камерной мелодрамы, где любовь рождается не из страсти, а из тихого диалога двух одиночеств. Сценарий Эдварда Радзинского, вдохновлённый рассказом азербайджанского писателя Анара, переносит зрителя в курортный городок.

Там в один из вечеров молодой учёный Стас по шутливому пари друзей набирает случайный номер. Голос незнакомки Люды завораживает его, и каждый вечер в 11 они начинают говорить обо всём — кроме своих имён.

Фильм удивляет своей «тихой» смелостью. В эпоху, когда советское кино чаще показывало любовь в контексте труда или общественных идеалов, эта история свела всё к телефонному проводу и двум креслам у аппарата.

Чёрно-белая съёмка превращает будки у моря и джазовые вечера в метафоры внутреннего мира героев, а саксофон и песня «Говори со мной» Эдуарда Артемьева создают гипнотический саундтрек.

Интересно, что Володину, игравшую 31-летнюю вдову, критиковали за возраст, но её меланхолия идеально легла в образ. Парик «под мальчика», который актриса носила из-за осенних съёмок в Сочи, спровоцировал модный тренд — девушки просили в парикмахерских «стрижку как у Володиной». Ножкин же, известный ролями брутальных персонажей, раскрылся здесь как робкий интеллигент, чья естественность покорила зрителей.

Фильм оказался социальным экспериментом. После премьеры Министерство связи СССР жаловалось на перегрузку телефонных линий: тысячи людей повторяли трюк героев.

«Вы наш крёстный отец!» — писали Ножкину пары, познакомившиеся благодаря картине.

При этом кинокритики 1970-х называли ленту «слащавой», но спустя годы Александр Караганов признал её новаторство в изображении «чистоты отношений». «Каждый вечер…» остаётся машиной времени, возвращающей в эпоху, когда для романтики хватало монеты в автомате и смелости сказать: «Алло».

Почему фильм «Евдокия» актуален даже 60+ лет спустя

Режиссер Татьяна Лиознова в драме «Евдокия» совершила почти невозможное. Она превратила историю брака без страстных признаний в глубокое исследование любви-партнёрства. Героиня Людмилы Хитяевой, Евдокия, — женщина, чьё сердце разрывается между долгом и воспоминаниями о первой любви.

Её отношения с мужем Евдокимом лишены романтических клише: вместо пылких объяснений здесь тихие разговоры за кухонным столом и совместное преодоление жизненных бурь.

Любовная линия строится на парадоксе: Ахмет, возлюбленный юности, возвращается, чтобы «всколыхнуть прошлое», но сценаристы мудро избежали момента измены. Кульминацией становится диалог, где Евдоким, узнав о встречах жены с бывшим, предлагает ей сделать выбор: остаться с ним и с семьей, либо быть с Ахметом, но потерять семью.

Этот момент — ключ к пониманию фильма. Зрители 1960-х, привыкшие к прямолинейным сюжетам, впервые увидели любовь как осознанный выбор, где уважение сильнее ревности.

Фильм собрал 34,4 млн зрителей, но успех объяснялся не только сюжетом. Зрители отмечали «гипнотическую» игру Хитяевой, умеющей передать внутреннюю борьбу взглядом.

Критики 1961 года упрекали ленту в «излишней идеализации», но именно эта черта сегодня кажется пророческой. В эпоху, когда браки рушатся из-за мелочей, история Евдокии и Евдокима напоминает: настоящая любовь — не вспышка страсти, а умение вместе нести груз прошлого и строить будущее.

«Июльский дождь»: кино, которое научило зрителей слышать тишину

Марлен Хуциев создал фильм, ставший символом целого поколения. В 1966 году, когда советский кинематограф воспевал трудовые подвиги, эта картина заговорила о любви языком пауз и взглядов. Её герои — Лена и Володя — не бросаются в объятия и не клянутся в вечности. Их отношения напоминают тихий разговор двух людей, которые уже забыли, о чём хотели сказать.

Фильм покорил зрителей тем, что в нем обыденность превратилась в философию. Знаменитая сцена с яблоком, которое соседский мальчик протягивает Лене на поминках, длится всего пару секунд. Но в этом жесте — вся суть фильма: даже в горе можно найти каплю человечности. А эпизод, где героиня покупает яблоко и уходит от Володи, стал символом внутренней свободы.

Фильм удивляет своей «музыкальностью» без громких мелодий. Шум дождя, скрип трамваев, песни Окуджавы и Визбора — это не фон, а полноценные персонажи.

Критики спорили о «бессобытийности» ленты, но зрители оценили главное — правду без прикрас. История не о том, как любовь умирает, а о том, как она незаметно растворяется в буднях. Финал без слёз и скандалов, где Лена теряется в толпе ветеранов у Большого театра, заставил миллионы задуматься: а не стали ли мы сами наблюдателями в собственной жизни?

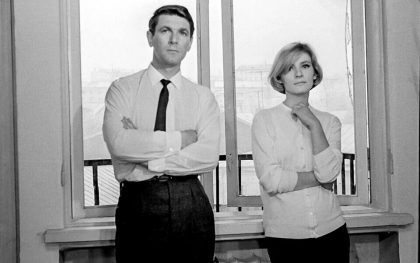

Почему драма «Еще раз про любовь» — слишком смелая для конца 60-х

Георгий Натансон создал фильм, который в 1968-м собрал 34,8 млн зрителей и стал культурным манифестом «оттепели». История стюардессы Наташи и физика Евдокимова — не просто роман, а спор «физиков и лириков», воплощённый в кадре.

«Еще раз про любовь» потряс своей смелостью: героиня Татьяны Дорониной первой признаётся в чувствах и проводит ночь с мужчиной после знакомства — сцена, вызвавшая бурю дискуссий. Зрители делились на тех, кто видел в Наташе символ новой морали, и тех, кто осуждал «безнравственность».

Кстати, её образ — блондинка в безупречном костюме стюардессы — стал эталоном стиля. После премьеры парикмахерские СССР осаждали девушки, просившие «осветлиться под Доронину», а плакаты с её фото украшали квартиры от Москвы до Владивостока.

Критики проводили параллели с «Мужчиной и женщиной» Клода Лелуша, но советская версия оказалась философичнее. Финал заставил задуматься о хрупкости жизни — тема, неожиданная для кино, где любовь обычно побеждала.

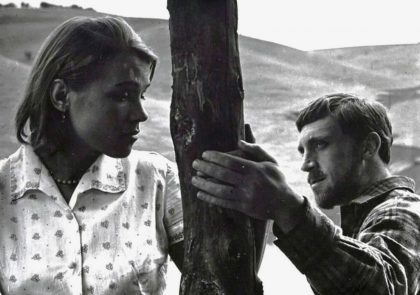

Фильм «Алёшкина любовь» сначала разочаровал зрителей. Его оценили гораздо позднее

Эта картина — редкий случай, когда зрительский успех возник вопреки критике. Фильм занял 20-е место в прокате, но настоящую славу обрёл десятилетия спустя. История робкого геолога Алёшки, влюблённого в стрелочницу Зинку, кажется простой лишь на первый взгляд. В ней — весь спектр человеческих отношений: от цинизма до жертвенности, от бытового юмора до философских вопросов.

Секрет популярности — в парадоксальном сочетании «некинематографичности» и глубины. Алёшка не совершает подвигов — он просто ходит к переезду, наблюдая за Зинкой. Его молчаливое упорство становится катализатором перемен для всех: коллеги начинают дарить жёнам подарки, а грубиян Николай извиняется за хамство.

Особый шарм фильму придаёт игра Александры Завьяловой. Её Зинка — не классическая красавица, а сильная женщина с «мужским» характером, что для 1960-х было вызовом шаблонам.

Интересно, что первоначально ленту обвиняли в «идеологической пустоте» и «уличном жаргоне». Критиков возмутили сцены вроде комичной готовки макарон, где Алёшка промывает вермишель в холодной воде. Но именно эти бытовые детали сделали фильм близким народу.

Финал без слов — тень руки Алёшки на плече плачущей Зинки — стал символом победы искренности над цинизмом. «Алёшкина любовь» доказала: настоящее кино не нуждается в спецэффектах. Его магия — в умении превратить обычную историю в зеркало, где каждый видит частицу себя.

В «Коротких встречах» показали любовный треугольник вне шаблонов

Фильм Киры Муратовой, снятый за 17 дней в одесском селе Окны, стал кинематографическим манифестом поколения, уставшего от пафоса.

В центре сюжета — три непохожих мира. Максим (Высоцкий), геолог-кочевник с гитарой за плечом, появляется в жизни двух женщин как метеор: ослепляет, обжигает и исчезает. Надя (Нина Русланова), деревенская девушка, готовая бросить всё ради мимолётного чувства, и Валентина (сама Муратова в роли), работница райсовета, строящая отношения по принципу «отметить в журнале встреч».

Фильм шокировал современников отсутствием морализаторства. Когда Надя приезжает в город к Максиму, а вместо любимого сталкивается с его официальной пассией, зрители ждали драки или слёз. Вместо этого — чаепитие с неловкими вопросами о погоде и работах Ленина. Кстати, сцену в чайной, где Максим раздаёт деньги посетителям, Высоцкий импровизировал.

Фильм собрал скромные 2.6 млн зрителей при первом прокате, но после перевыпуска в 1987-м его назвали «зеркалом перестройки». Критики отмечали, что Муратова предвосхитила эстетику 1990-х: её чёрно-белые кадры с трещинами на стенах и пустыми перронами стали визуальной метафорой эпохи перемен.

«Короткие встречи» не дают ответов, зато задают вопросы, актуальные и сегодня: можно ли любить, не теряя себя?

«А если это любовь?»: первое чувство может быть и без романтического шлейфа

Юлий Райзман, мастер «прозаического кино», в 1961 году взорвал шаблоны советского кинематографа, показав первую любовь не через розовые очки, а сквозь призму общественного ханжества. Фильм, изначально названный «Как это могло случиться?», стал гимном молодежи, которая устала от двойных стандартов.

История Ксении и Бориса — не просто школьный роман, а наглядное доказательство того, как система превращает чувства юноши и девушки в угрозу для «моральных устоев».

Фильм стал социальным зеркалом эпохи. В 1961-м, когда страна запускала космические корабли, обычные школьники боялись признаться в чувствах из-за страха осуждения. Критики окрестили фильм «очернительством», но зрители оценили его честность.

После премьеры в редакцию «Советского экрана» пришло 547 писем: подростки благодарили за «их историю», родители требовали запрета. Интересный факт: в 1980-х картина неожиданно обрела вторую жизнь — её показывали в школах как пособие по психологии, а фраза «Любовь — это не преступление» стала неофициальным девизом перестройки.

Сегодня «А если это любовь?» кажется пророческим. Соцсети заменили дворовые сплетни, но механизм травли остался тем же. Фильм Райзмана — не просто классика, а напоминание: настоящая любовь выживает не вопреки, а потому что не боится быть живой.

Как благодаря «Влюблённым» весь СССР влюбился в солнечный и душевный Узбекистан

Картина, собравшая 20,4 млн зрителей, в конце 60-х удивила критиков смелым уходом от соцреализма: вместо трудовых подвигов — плавание в горной реке среди арбузов, вместо идеологических лозунгов — диалог трёх друзей: русского, узбека и грека. Даже драма расставания героя Нахапетова с Вертинской подана через поэтику жестов: её молчание и его фраза «Хочется, чтобы всё было честно!» стали кредом целой эпохи.

Фильм получил приз за режиссуру в Минске, но главная награда — народная любовь. После выхода картины в Узбекистан потянулись туристы, мечтавшие увидеть «фонтан из слёз умиления» и белоснежные улицы, а в павильонах «Узбекфильма» зазвучали вопросы: «Почему мы не снимаем такое?».

Ишмухамедову удалось невозможное — сохранить в кадре хрупкость мгновения, когда юность, многонациональность и вера в идеалы слились в единый аккорд. Как писали зрители: «Это кино — как арбузный дождь: прохладный и сладкий».