Они ворвались на киноэкраны более полувека назад, но по-прежнему остаются любимцами у миллионов зрителей. В 1960-е советский и зарубежный кинематограф создали множество ярких фильмов и героев. Контрабандист в блестящем пиджаке, студент-очкарик с невероятной смекалкой или неуклюжий комиссар полиции — они были настоящими, со своими слабостями и ошибками. Вспомнили 10 культовых персонажей из эпохи 60-х, которых зрители обожают.

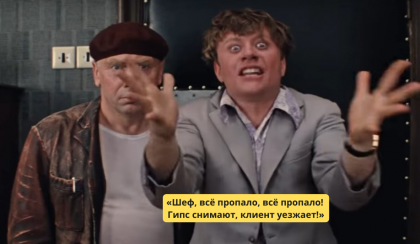

Геша Козодоев: пижон-контрабандист, который украл наши сердца

Он появляется на экране в переливающемся пиджаке из японского дакрона, с часами «Слава» на запястье — аксессуаром, о котором мечтали, но не могли позволить себе большинство советских зрителей.

Геша Козодоев — преступник, но его хочется не осуждать, а обнять. Секрет обаяния этого персонажа кроется в парадоксах. С одной стороны, он контрабандист с амбициями матёрого злодея, с другой — наивный мечтатель, чьи планы рушатся с комичной регулярностью. Взять хотя бы эпизод с показом мод, когда брюки на Геше никак не могли превратиться в шорты.

Андрей Миронов подарил Геше фирменные жесты, ставшие визитной карточкой: откидывание чёлки с надменным взмахом головы (который неизменно заканчивается ударом о дверной косяк) и пластику, напоминающую героев немого кино.

Даже когда Геша получает оплеуху от Шефа, он уходит, сохраняя «офицерский кивок». Этот абсурдный контраст между достоинством и реальным положением Козодоева вновь и вновь вызывает улыбку у миллионов.

Зрители 1960-х видели в нём пародию на стиляг, чьи попытки имитировать западный лоск оборачивались гротеском. Современные поклонники ценят в Геше другое: он напоминает взрослого ребёнка, чьи «преступления» больше похожи на шалости.

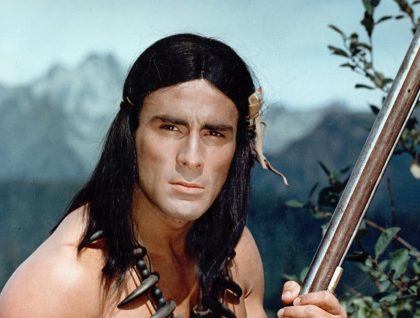

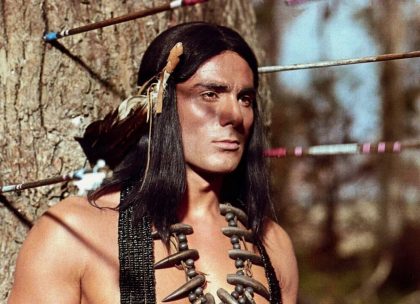

Чингачгук: индеец, который покорил женские сердца и стал ориентиром для мальчишек

Его имя произносили с придыханием, а фотографии из журналов бережно хранили. Чингачгук — не просто герой фильмов 60-х, а целая эпоха.

В 1967 году на экраны ГДР вышла картина «Чингачгук — Большой Змей», где югославский актёр Гойко Митич впервые появляется в роли благородного вождя могикан. Уже через год советские кинотеатры взрываются овациями — образ индейца, борющегося против колонизаторов, становится сенсацией. Но в чём секрет такой зрительской любви?

Во-первых, дело во внешности. Длинные чёрные волосы, скульптурный профиль и атлетическое тело Митича стали эталоном мужественности, который сводил с ума и девушек, и их мам. Актер, в прошлом спортсмен-гребец, сам выполнял трюки: скакал на лошади без седла, управлял каноэ в бурных потоках, сражался с врагами томагавком. Зрители верили, что перед ними настоящий воин — ведь он даже курил трубку мира с таким достоинством, будто родился в вигваме.

Во-вторых, Чингачгук был больше, чем просто красивый герой. Он стал олицетворением справедливости. Вместо ковбоев-завоевателей — мудрый вождь, защищающий свой народ от французских колонизаторов. Девушки плакали, когда он терял любимую Уа-Та-Уа, мальчишки мечтали о такой же дружбе, как у Чингачгука и Зверобоя. А ещё — массово записывались в спортивные секции, чтобы «накачаться, как Митич».

Сегодня те, кто в 60-е бегал с самодельным луком, вспоминают Чингачгука как первого кумира, научившего их смелости и верности.

Ихтиандр: морской принц с драмой в глазах

Зрители влюбились не только в сюжет «Человека-амфибии», но и в сам образ главного героя. Владимир Коренев, сыгравший Ихтиандра, создал эталон «нежного бунтаря»: длинные волосы, пронзительный взгляд и лёгкая неуклюжесть на суше. В небесно-голубые глаза этого персонажа тогда, в 60-е, влюбились миллионы зрительниц. Кстати, для эффекта сияющего взгляда создатели фильма пошли на одну хитрость.

«Мне хотелось создать особенный взгляд Ихтиандра и Гуттиэре, которые были как бы рождены друг для друга — человек моря и человек земли. Получить глаза, в которых отражаются все краски стихии», — рассказывал оператор Эдуард Розовский.

Чтобы глаза Ихтиандра и Гуттиэре действительно будто светились изнутри, справа и слева от актеров включали специальные прожекторы с голубыми и зеленоватыми фильтрами. Под определенным ракурсом свет от них просвечивал глазное дно актеров. В итоге на экране цвет глаз превращался в лазурно-голубой, создавая ощущение «моря в глазах».

Ихтиандру чужд мир денег и интриг — он словно ребёнок, который верит в доброту. Когда Зурита пытается превратить его в «живую машину» для добычи жемчуга, зрители чувствуют ту же боль, что и герой. Именно эта уязвимость и покорила миллионы сердец.

Но главное — история любви, где нет хэппи-энда. Ихтиандр и Гуттиэре были обречены расстаться. Их грусть оказалась вечной: даже через 60 лет сцена, где герой уплывает в океан, оставляя на берегу следы, вызывает слёзы.

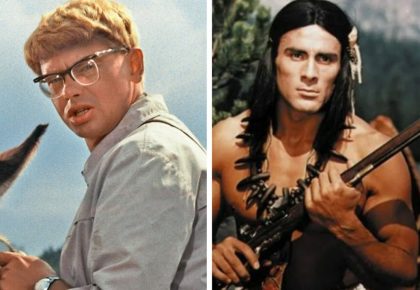

Шурик: студент, который перехитрил время

Этот юноша ворвался на экраны в 1965-м в клетчатой рубашке и очках, став символом эпохи, где смекалка побеждала грубую силу. Шурик — не супергерой, а обычный парень, который случайно попадает в абсурдные ситуации, но выходит из них с достоинством.

Студент-очкарик, застенчивый до дрожи в коленях при виде девушки, но неутомимый в борьбе с жуликами. Его секретное оружие — не кулаки, а умение превратить обои в орудие воспитания, а музыкальные инструменты — в защиту склада. Сочетание наивности и изобретательности помогло этому персонажу завоевать зрительские симпатии.

Актер Александр Демьяненко, воплотивший образ, признавался, что играл «самого себя»: немного нелепого, но искреннего. Режиссёр Леонид Гайдай создал в этом персонаже своего двойника — так Шурик получил фирменную походку и привычку тереть переносицу.

Комиссар Жюв из «Фантомаса»: как гений абсурда стал символом эпохи

Его создавали как пародию на систему, а получился символ упрямого оптимизма. Луи де Фюнес, который до 40 лет играл эпизодические роли, словно вложил в Жюва весь свой актёрский багаж: гримасы, суетливую жестикуляцию и фирменную «механическую» походку.

Зрители смеялись над ним и одновременно восхищались. И все — благодаря актерскому таланту Де Фюнеса. Он, как говорили коллеги, был мастером деталей. Артист копировал жесты, походку, даже манеру говорить реальных комиссаров, чтобы зрители воспринимали его всерьёз. Но именно эта «серьёзность» контрастировала с безумными ситуациями.

Комиссар, напоминавший взъерошенного воробья, бросался в погоню за Фантомасом на кране, изобретал нелепые гаджеты и даже в клинике продолжал вести расследование.

Он не супергерой, а «маленький человек» в слишком большом мундире. Даже его провалы становились победами — например, сцена в женской раздевалке, где Жюв, краснея, пытался сохранить достоинство, вызывала не смех, а улыбку сопереживания.

Фильмы 1960-х, полные миниатюрных вертолётов и бутафорских взрывов, сегодня кажутся наивными. Но в этом — их сила. Жюв напоминает, что добро может быть смешным.

Тося Кислицына: бунтарка в ушанке, которая научила женщин быть собой

Тосю Кислицыну из «Девчат» вряд ли можно назвать идеальной советской героиней. Вместо скромности — едкие шутки и смелость на грани дерзости, вместо мечты о замужестве — фраза «Хочу — халву ем, хочу — пряники».

Но за этим поведением скрывалась история сироты, потерявшей родителей на войне. Зрители видели в ней родственную душу. Когда Тося отказывала зазнавшемуся бригадиру Илье на танцах («С такими я не танцую!»), женщины в залах аплодировали — так в 1961-м рождался образ, который сегодня назвали бы феминистским.

Зрители полюбили ее за принципиальность и естественность. Она могла устроить «разборки» из-за спора на шапку, но вернуть золотые часы, чтобы доказать: любовь дороже подарков. Брала чужое, оправдываясь: «В детдоме всё общее было», — и тут же искренне раскаивалась.

Надежда Румянцева, сыгравшая Тосю, признавалась, что вложила в роль личные переживания — впечатления от встречи с девушкой из детдома, чей смех скрывал одиночество.

Её цитаты стали мемами, а история любви с Ильёй — эталоном отношений, где женщина не боится быть первой. Не идеальная, зато настоящая — такой её и полюбили.

Юрий Деточкин: вор с принципами, который заставил поверить в справедливость

Он притворялся примерным страховым агентом, но по ночам воровал «Волги» — не для наживы, а чтобы помочь другим. Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля» — редкий герой, у которого нет ни суперспособностей, ни идеальной биографии.

Скромный страховой агент с единственным «недостатком» — обостренным чувством справедливости — стал любимцем публики на десятилетия. 67% зрителей считают Деточкина лучшей ролью Иннокентия Смоктуновского.

Этот персонаж воплотил мечту многих о социальном равенстве. Он угонял автомобили у тех, кто жил на нетрудовые доходы, а вырученные деньги отправлял в детские дома. Робин Гуд советской эпохи, он делал то, на что многие не решались даже в мыслях.

Мы переживаем за преступника, нарушающего закон, но чувствуем, что морально он прав. Эльдар Рязанов говорил, что хотел снять комедию о хорошем человеке, который кажется ненормальным, но на самом деле «он нормальнее многих других». В этой фразе — ключ к пониманию неувядающей любви зрителей к Деточкину спустя почти 60 лет после выхода фильма.

Агент 007: как юмор и цинизм сделали Бонда культовым киногероем

Он появился на экранах в нужный момент. В начале 1960-х мир только оправился от Второй мировой, а люди мечтали о красоте, приключениях и свободе. Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери стал тем, кто воплотил эти желания.

Его костюмы — идеально скроенные, его машины — сверкающие. Зрители тех лет устали от серости будней, и Бонд показал, как можно превратить жизнь в игру — опасную, но невероятно увлекательную.

Женщины в его историях были загадочными, сильными, но всегда — частью его мира. Сам агент 007 относился к ним с противоречивым сочетанием галантности и цинизма, что делало его живым, а не картонным супергероем.

Бонд мог заказать икру в разгар перестрелки или поправить галстук перед зеркалом в логове противника. Эти мелочи превратили экранного шпиона в эталон стиля и уверенности.

А ещё зрителям понравилось его чувство юмора. Агент 007 всегда умел посмеяться — над собой, над врагами, над абсурдностью ситуаций. Его шутки в момент опасности успокаивали аудиторию: если герой сохраняет хладнокровие, значит, всё закончится хорошо.

Костя Иночкин: мальчик, который научил зрителей смеяться сквозь запреты

Жаркое лето 1964-го, пионерский лагерь и мальчишка с озорной улыбкой, который переплывает всю реку вместо того, чтобы купаться со сверстниками. Костя Иночкин делает так просто потому, что «там интереснее». Его исключают из лагеря, но он тайно возвращается, прячется под трибуной и становится «подпольщиком», чтобы не огорчить бабушку.

Зрители полюбили его не только за натуру бунтаря с добрым сердцем. Иночкин готов жить впроголодь, лишь бы близкие не волновались. А ещё он умеет объединять. Даже директор-формалист Дынин в итоге проигрывает мальчишке, потому что за Костей стоит весь лагерь: друзья таскают ему котлеты, вожатые покрывают, а завхоз подмигивает, делая вид, что не заметил «нелегала».

Фильм едва не запретили за смелые намёки на советскую бюрократию, но он выжил — как и его главный герой.

Холли Голайтли: «фея Манхэттена», которая научила не бояться быть разными

Этот кадр забыть невозможно: Холли Голайтли стоит в чёрном платье от Givenchy, с круассаном в руке и взглядом, устремлённым к витрине ювелирного магазина. Главная героиня культовой драмы «Завтрак у Тиффани» лишь на первый взгляд выглядит легкомысленной. За её побегами через окно, вечеринками до рассвета скрывается история женщины, которая искала себя в мире, где всё пытались наклеить на неё ярлыки.

Зрители обожают её не только за эталонный стиль, но и за то, как она балансирует между маской и искренностью. Да, она мечтает о миллионере, но отвергает тех, кто хочет «посадить её в клетку». Да, она называет кота «безымянным», но в финале возвращается за ним под ливнем и ищет его, а потом в слезах прижимает к груди. Её история — о поиске себя в мире, где быть «нормальной» скучно.